医療費控除をやりたいけど税務署に行ったことないしなー。

一昨年の医療費の領収書が出てきたけど、まだ医療費控除できるのかな?

など、医療費控除という手続きがあることは知っているけど、どうすればいいかわからない方はたくさんおられると思います。

医療費控除のやり方はどんな感じだろう?

医療費控除はいつからいつまで手続きできるんだろう?

医療費控除に必要なものは何だろう?

といったいろいろな疑問について次の項目でお伝えしていきたいと思います。

- 医療費控除のやり方について(スマホ)

- 医療費控除の申告期間について(いつからいつまで)

- 医療費控除に必要なもの

それでは、医療費控除についてご覧ください。

医療費控除のやり方

近年スマホでの確定申告が推奨されています。

計算誤りを防げますし、書面作成よりe-Tax(国税電子申告・納税システム)の方が税務署での処理が早まるため、還付金の振り込みもスムーズになると思います。

マイナポータルと連携がうまくできれば、収入や医療費のデータ使って医療費控除ができるのでとても便利です。

ここでは、マイナポータルと連携できていない場合、医療費のお知らせや医薬品購入の領収書などを使って医療費控除を行う方法をお伝えしたいと思います。

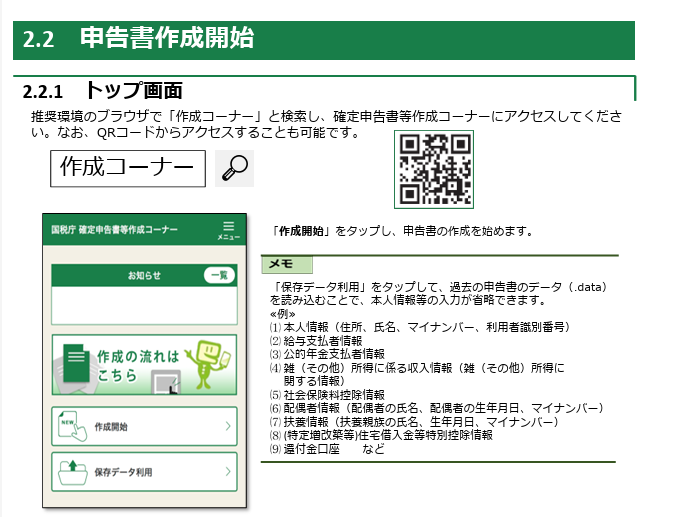

それでは、早速、確定申告書作成コーナーを開いていきましょう。

推奨環境ブラウザは、iPhoneはsafari、AndroidはGoogle Chromeになります。

「作成コーナー」と検索するか、次の画像のQRコードからアクセスします。

※参照1

作成開始をタップします。

※参照1

次へをタップします。

※参照1

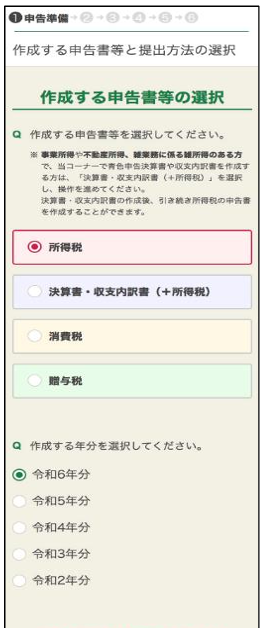

所得税と令和6年分のそれぞれのラジオボタンを選択します。

※参照1

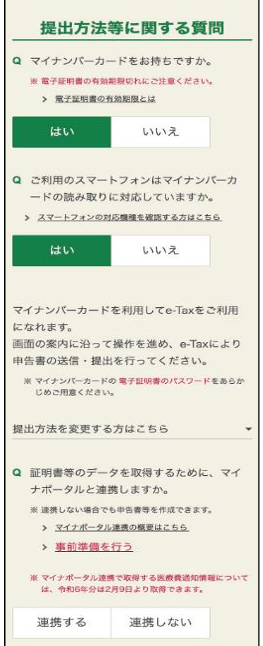

マイナンバーカードをお持ちですか。

ご利用のスマートフォンはマイナンバーカードの読み取りに対応していますか。

それぞれの質問に「はい」を選択します。

証明書等のデータを取得するために、マイナポータルと連携しますか。

の質問に「連携しない」を選択します。

※参照1

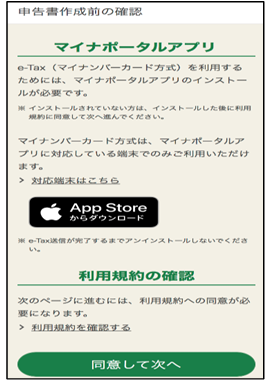

マイナポータルアプリがインストールされていない場合、インストールしておきます。

利用規約の確認で「同意して次へ」をタップします。

※参照1

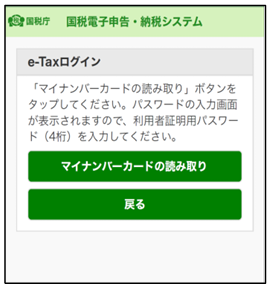

e-Taxログイン画面で「マイナンバーカードの読み取り」をタップします。

※参照1

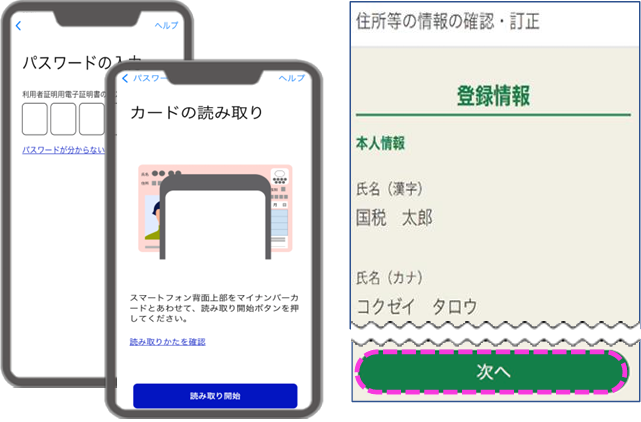

マイナンバーカードを読み取り、数字4けたのパスワードを入力します。

住所等の情報の確認・訂正画面を確認し(誤りがあれば訂正して)「次へ」をタップします。

スマホ用電子証明書を搭載したAndroidのスマートフォン(スマホ用電子証明書利用申請登録済みのもの)であれば、マイナンバーカードの読み取りをする必要がありません。

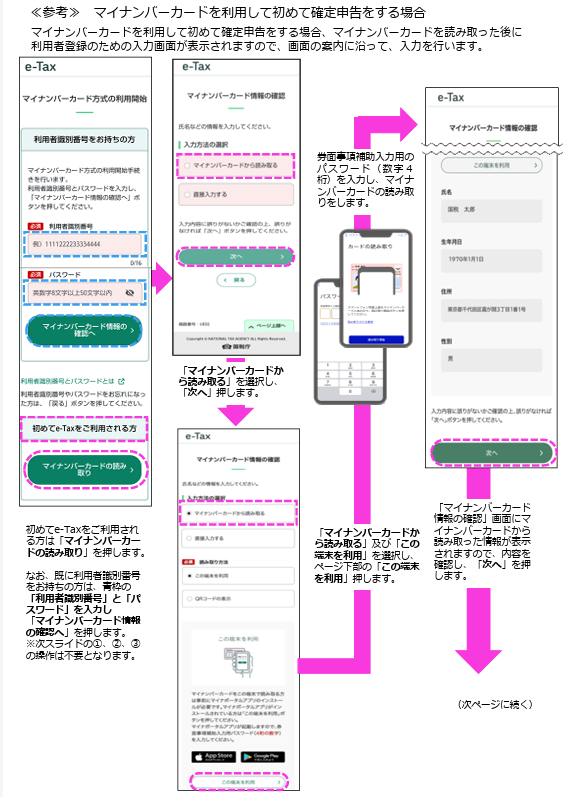

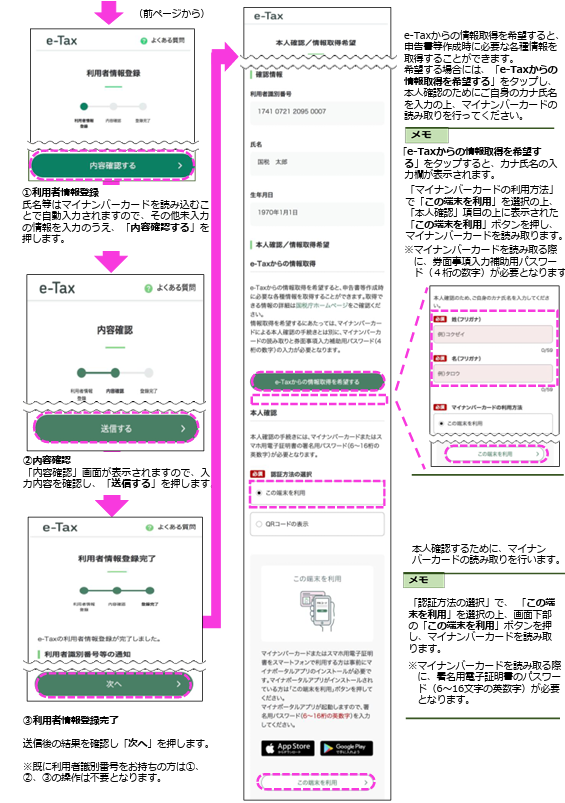

マイナンバーカードを利用して初めて申告する場合は次2つの画像の手順が加わりますので、参考にされてください。

※参照1

※参照1

マイナンバーカードを利用して申告をしたことがある方は、こちらから続きになります。

※参照1

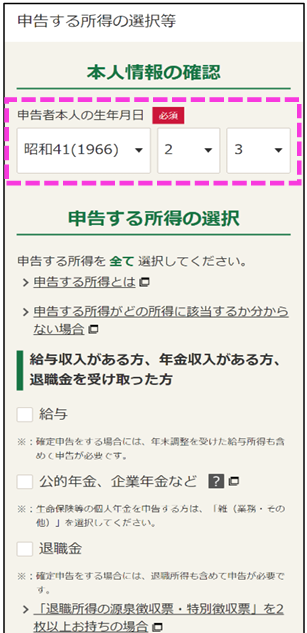

申告者本人の生年月日を入力します。

申告する所得の選択で令和6年中に得た収入の種類を全て選択します。

次の画面データの中に該当する収入がある方は、医療費控除のやり方の説明だけでは不足する可能性が高く、より専門的な説明が必要になりますので、その点ご理解の上進めていただければ幸いです。

※参照1

※参照1

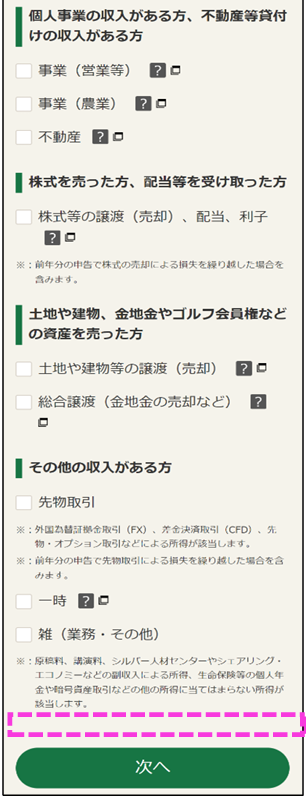

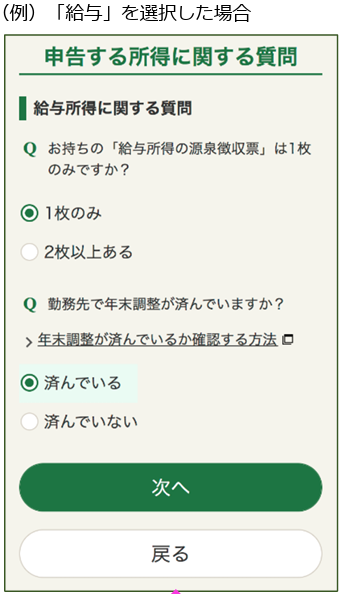

「申告する所得の選択等」画面で所得を選択すると最下部(ピンク点線の囲み部分)に「申告する所得に関する質問」が表示されますので、選択して「次へ」をタップします。

上画像は給与所得の例です。

※参照1

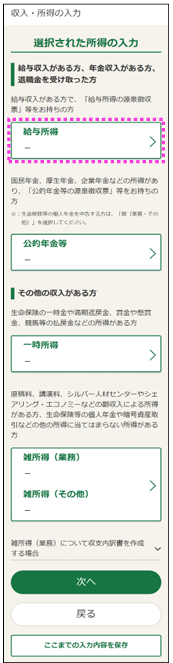

選択された所得の入力で該当する所得をタップします。

※参照1

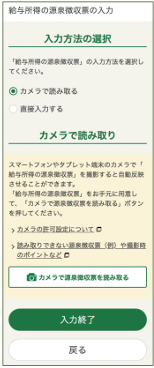

給与所得の場合、源泉徴収票をカメラで読み取ることができるようになっています。

※参照1

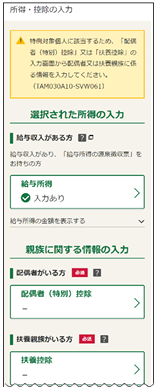

給与所得の場合、親族に関する情報なども入力していきます。

年末調整済み給与1か所のみで医療費控除を受けるために申告する場合は、画面遷移が簡素化されたものに変わるようですので、よりわかりやすいかと思います。

※参照1

※参照1

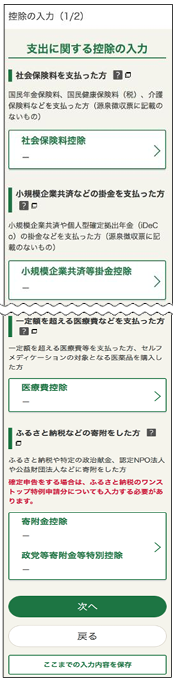

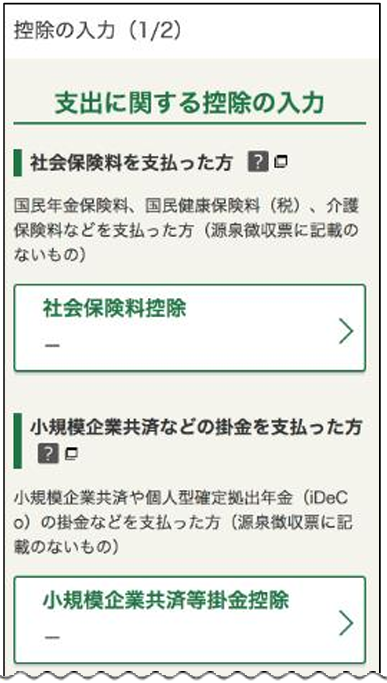

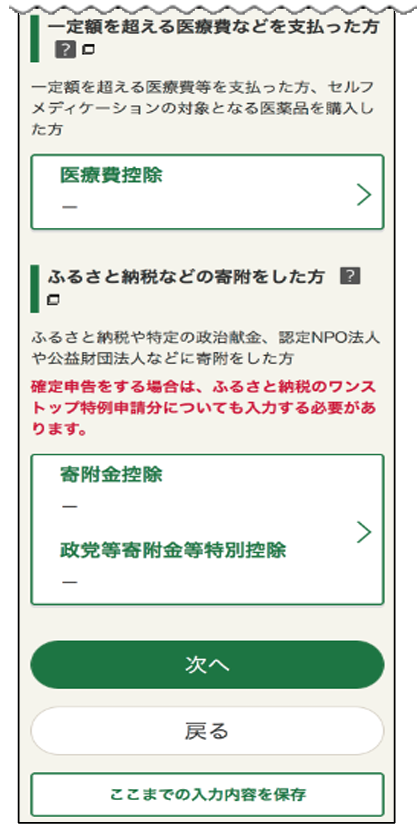

控除を受けたい項目を選択して入力します。

給与の年末調整に含まれている生命保険料などの控除は追加がなければ入力は不要です。

ここでは医療費控除の入力について説明します。

※参照2

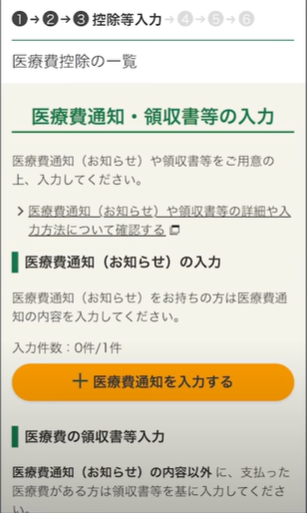

はじめに、医療費通知を受けられる方が多いと思いますので、医療費通知からの入力を説明します。

支出に関する控除の入力画面で医療費控除を選択しすると、上の医療費控除の一覧という画面が表示されます。

「医療費通知を入力する」をタップします。

※参照2

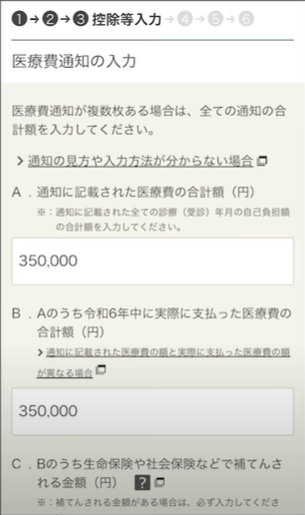

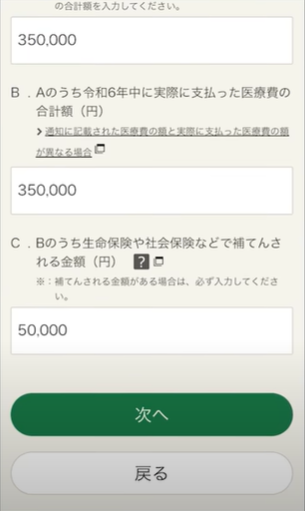

医療費通知の入力画面が表示されますので、Aに通知書に記載されている医療費合計額を入力します。

医療費通知は暦年ごとに作成されないものもありますので、通知書の中の令和6年中の医療費の金額をB に入力します。

すべて令和6年分であれば、AとBは同額になります。

※参照2

次にBの医療費について、生命保険会社からの入院給付金や職場などからの高額療養費の受け取りがあった場合Cにその金額を入力します。(入院費10万円で給付金20万円のときは10万円と入力します。)

Cまで入力を終えたら「次へ」をタップします。

「医療費通知・領収書等の入力」画面にもどりますので、少し下へスクロールします。

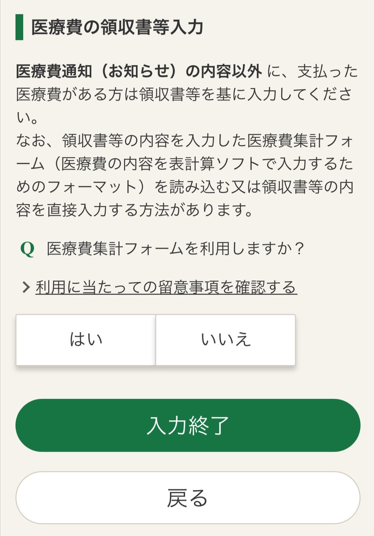

次の画像のように「医療費の領収書等入力」という項目が出てきます。

ここでは、医療費通知以外にドラッグストアなどで購入した医薬品などを個別に入力する方法を説明します。

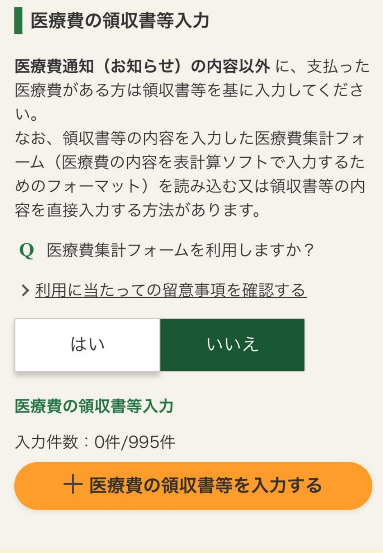

Q 医療費集計フォームを利用しますか?の下の選択肢から「いいえ」をタップします。

「+医療費の領収書等を入力する」をタップします。

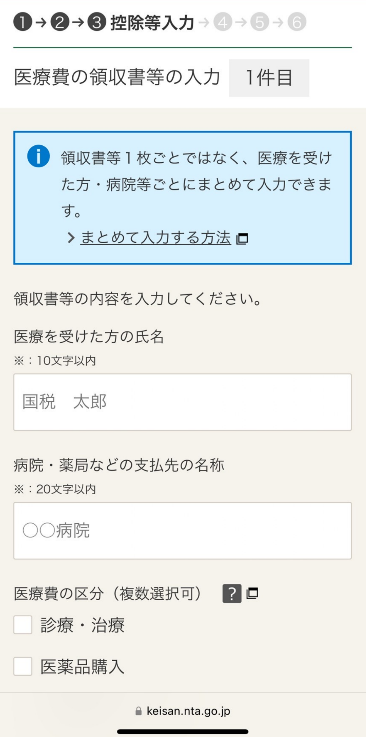

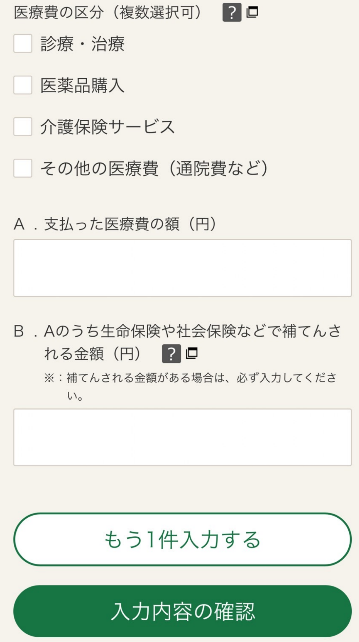

次のように「医療費の領収書等の入力」画面が表示されます。

「医療を受けた方の氏名」、「病院・薬局などの支払先の名称」を入力します。

下にスクロールして

「医療費の区分」を選択します。

「A.支払った医療費の額(円)」を入力します。

「B.Aのうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額(円)」を入力します。

同じ人が同じ支払先に複数回支払いをしている場合は、金額をまとめて入力することができます。

2件以上の領収書等の入力が必要な場合は「もう1件入力する」をタップします。

すべての医療費領収書の入力を終えたら、「入力内容の確認」をタップします。

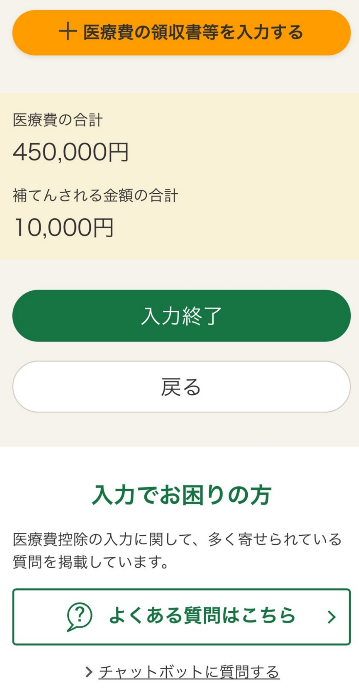

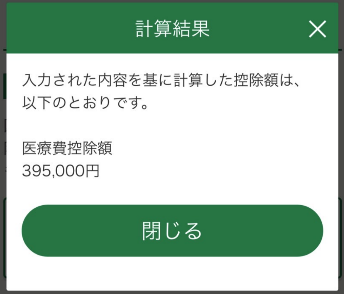

次のように入力した内容が表示されます。

下にスクロールすると次のような画面が表示されますので、「入力終了」をタップします。

次のように計算結果がポップアップされます。

「閉じる」をタップする。

次のように「支出に関する控除の入力」画面にもどります。

※参照1

下にスクロールして

「次へ」をタップします。

◎医療費控除のみを申告する方でも、ふるさと納税ワンストップ特例制度を受けられている方は寄附金控除の項目も入力が必要ですのでご注意ください!

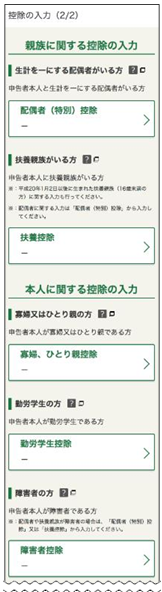

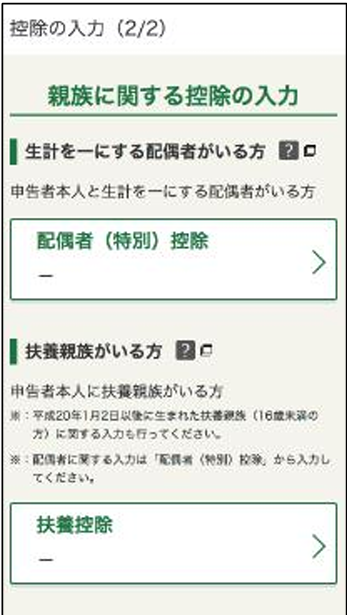

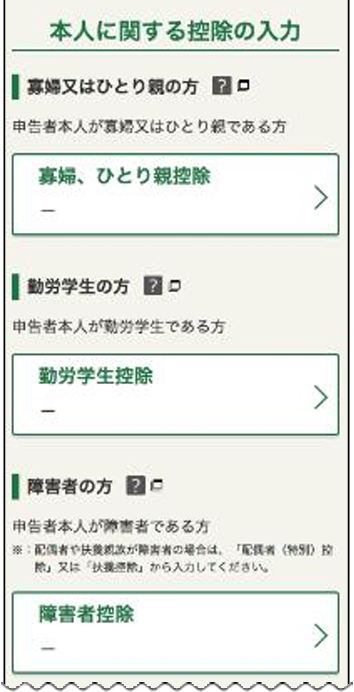

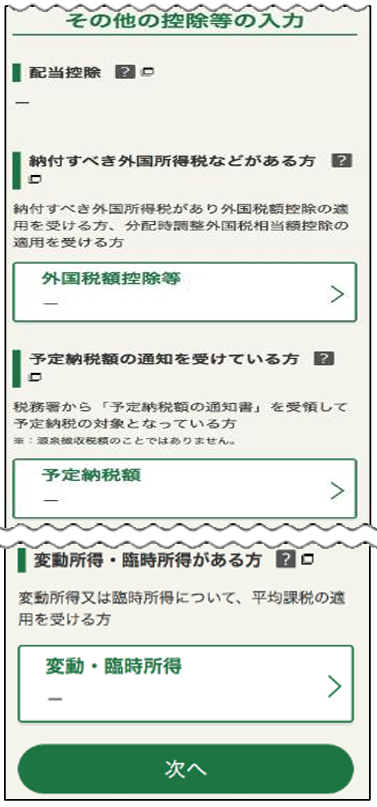

「親族に関する控除の入力」「本人に関する控除の入力」「その他の控除等の入力」画面が順に表示されます。

※参照1

※参照1

※参照1

「次へ」をタップします。

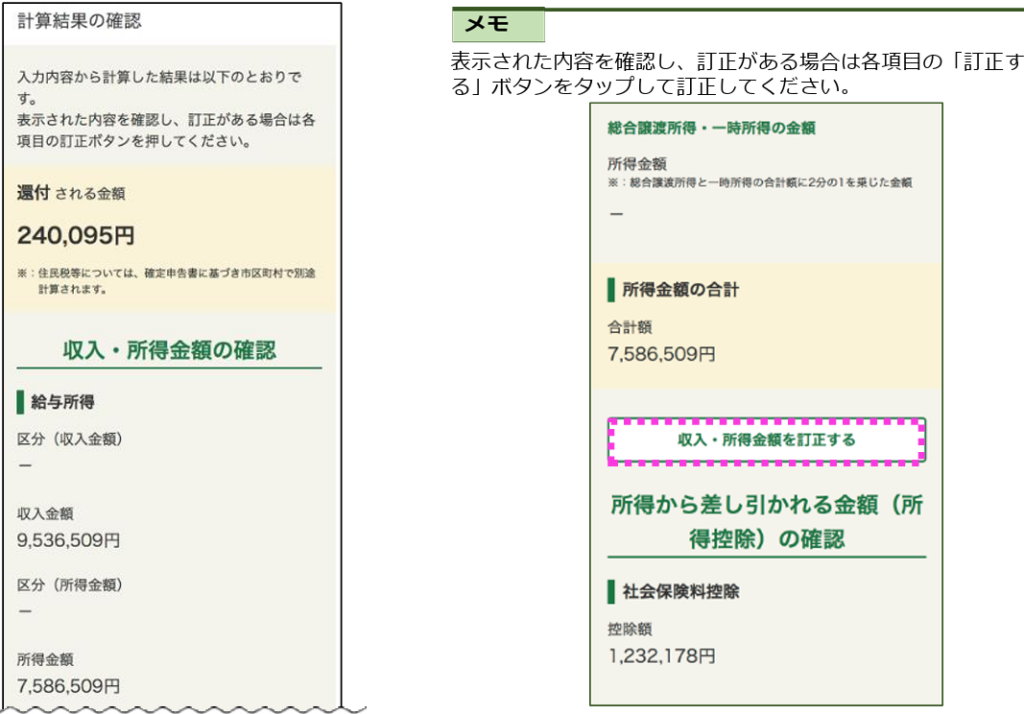

「計算結果の確認」画面が表示されます。

※参照1

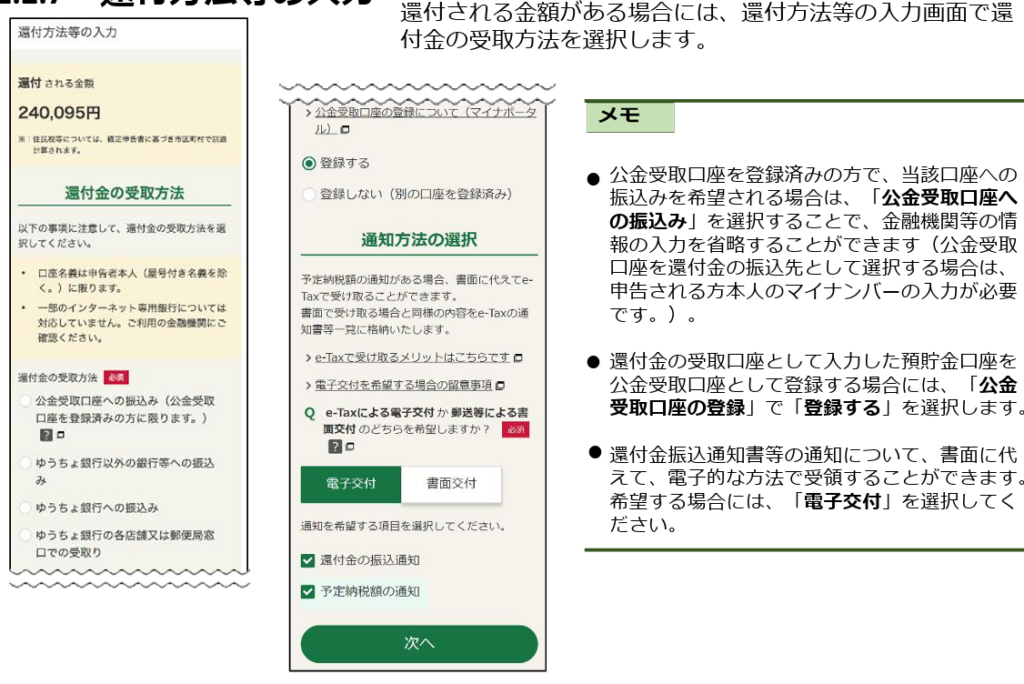

次に「還付方法等の入力」画面が表示されます。

※参照1

受取方法等の入力を行ったら「次へ」をタップします。

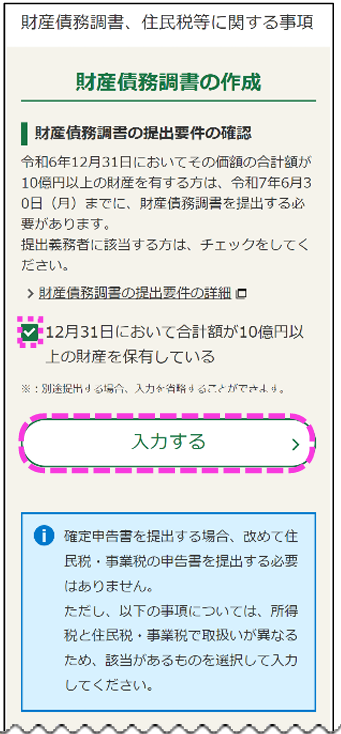

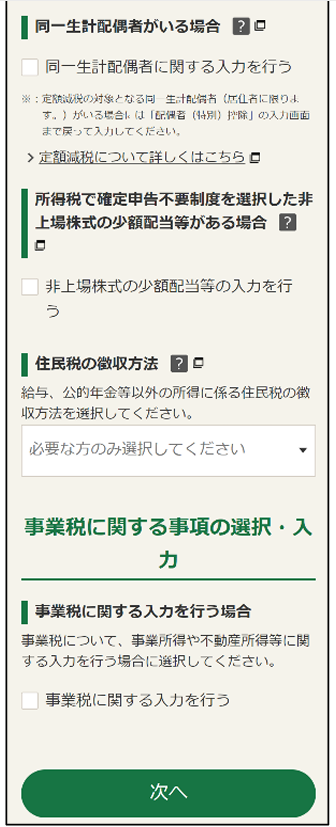

「財産債務調書、住民税等に関する事項」の画面が表示されます。

財産債務調書提出の要件は令和6年末において10億円以上の財産を保有している方に提出義務があるものなので、該当の方は少ないかと思います。

※参照1

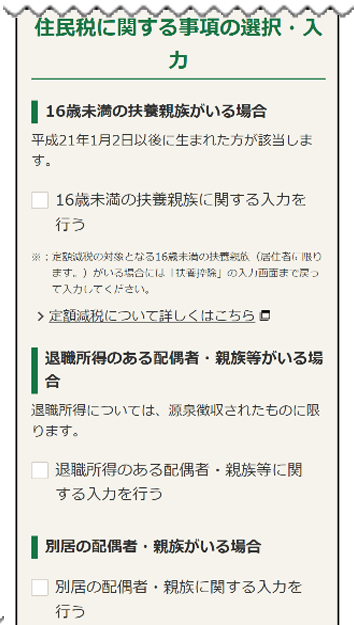

次に住民税について各チェックボックスを選択します。

※参照1

税金の計算の影響が出る可能性がありますので、16歳未満の扶養親族の入力漏れにご注意ください。

入力を終えたら「次へ」をタップします。

※参照1

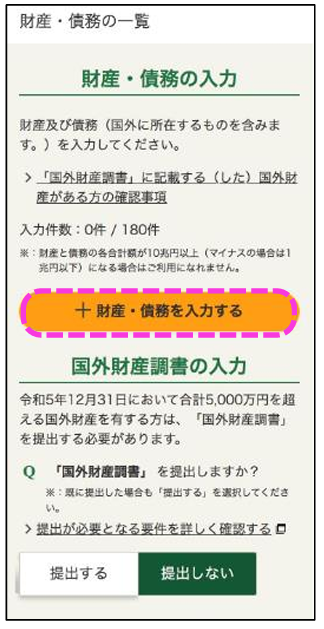

国外財産調書というものもあります。

これも、提出の有無を選択します。

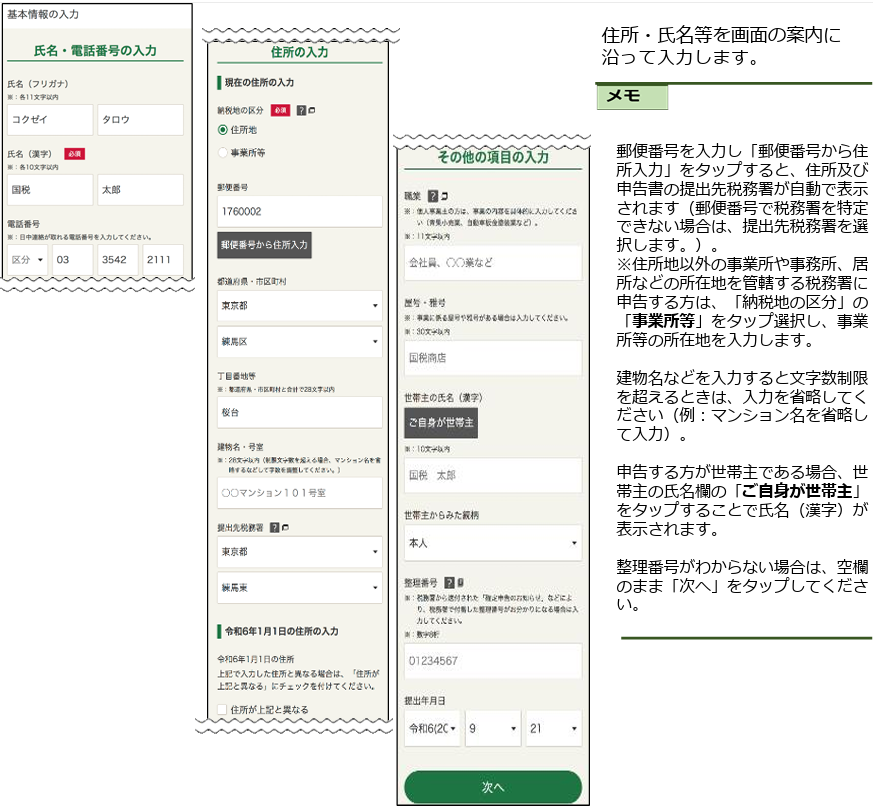

次に住所・氏名等の入力を行い、「次へ」をタップします。

※参照1

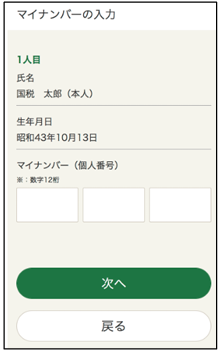

次にマイナンバーの入力を行い、「次へ」をタップします。

※参照1

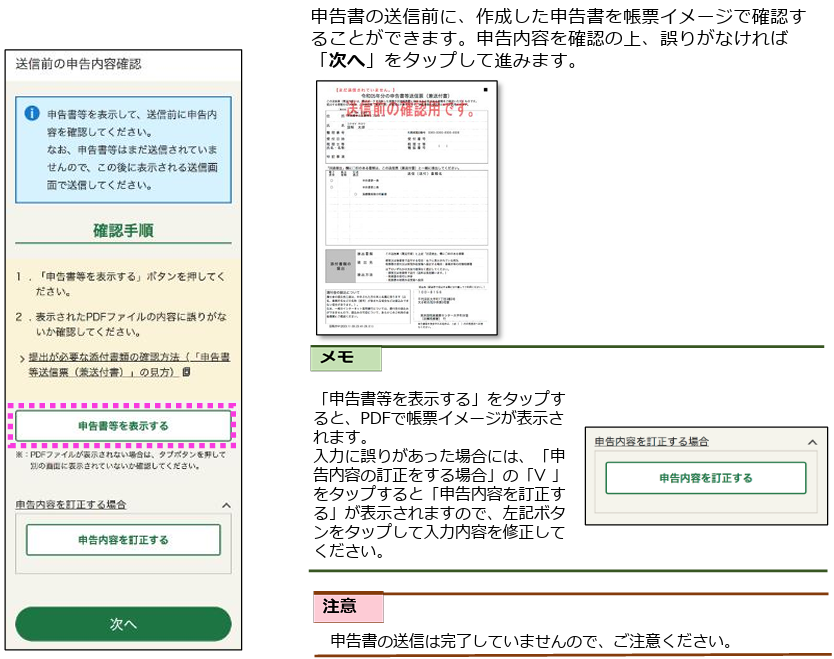

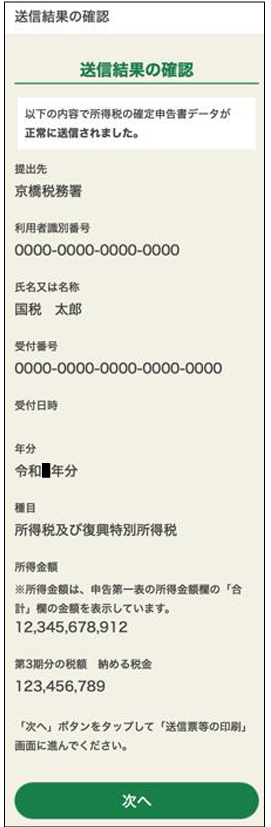

次は「送信前の申告内容確認」です。

「申告書等を表示する」をタップします。

※参照1

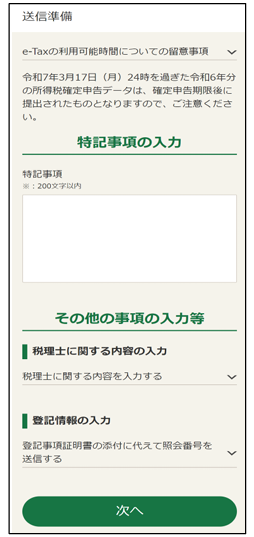

「送信準備」画面が表示されます。

下の画像では「次へ」となっていますが、実際は「カードの読み取りへ」をタップします。

※参照1

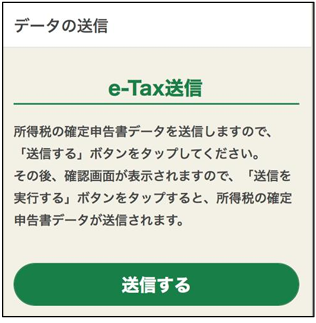

マイナンバーカードの読み取り後、「データの送信」画面が表示されます。

「送信する」をタップします。

※参照1

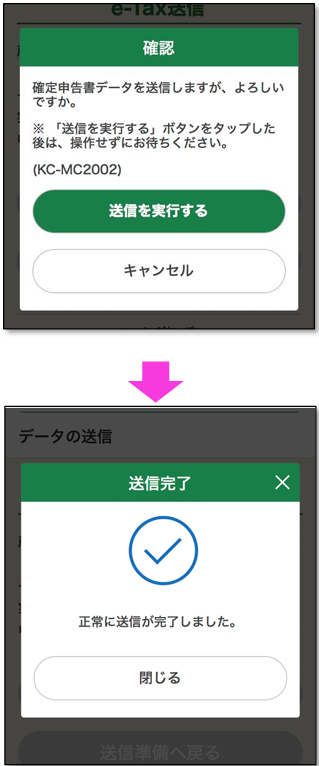

「確認」画面で「送信を実行する」をタップしたら、送信完了と表示されるので「閉じる」をタップします。

※参照1

「送信結果の確認」が表示されますので「次へ」をタップします。

※参照1

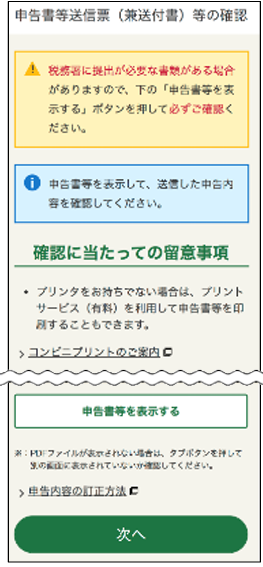

「申告書等送信票(兼送付書)等の確認」が表示されますので、「申告書等を表示する」をタップします。

保存したら「次へ」をタップします。

この次に保存方法をご紹介します。

※参照1

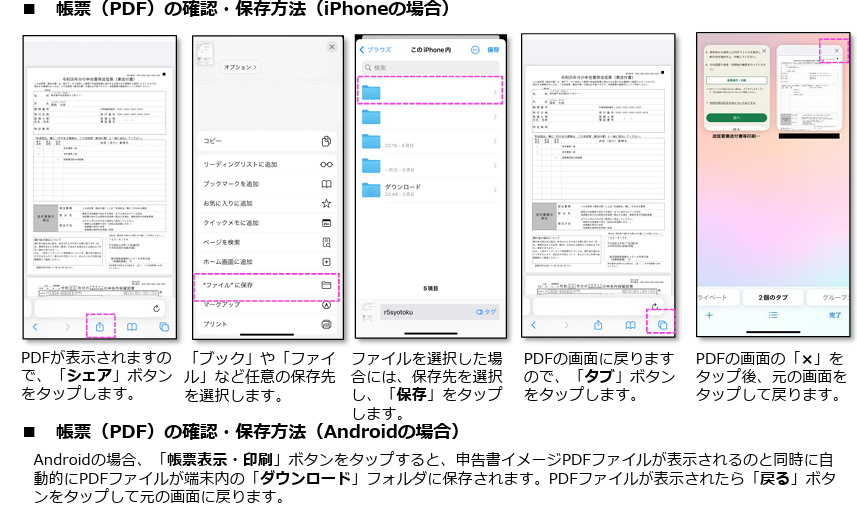

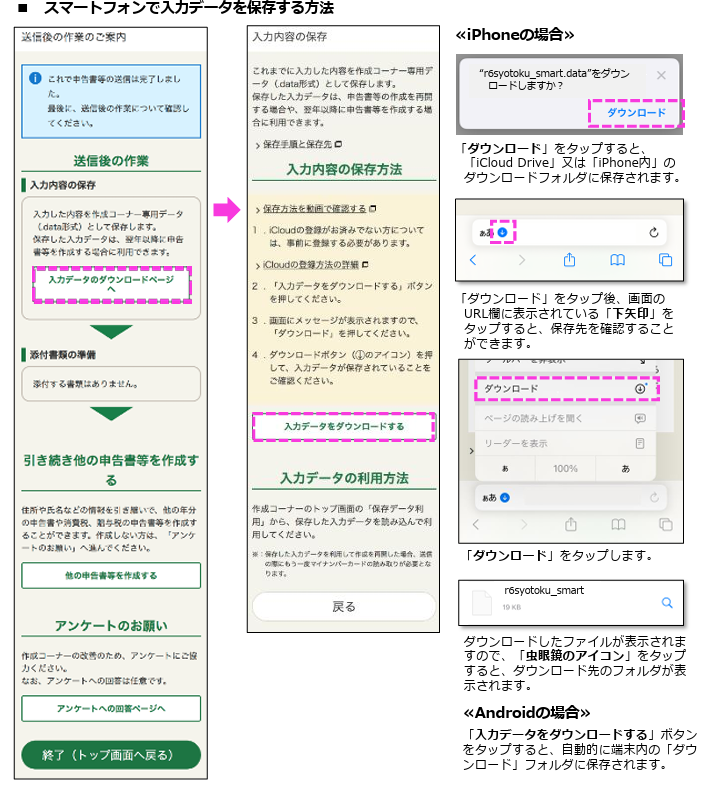

保存方法は次のとおりです。

iPhoneとAndroidで異なります。

※参照1

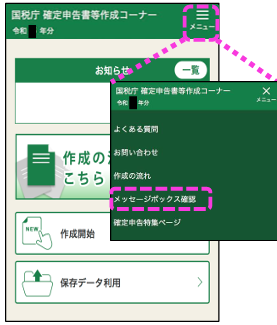

保存に失敗しても、確定申告書作成コーナーの「メッセージボックス確認」から控えを取得することができます。

※参照1

保存したあとは、「送信後の作業のご案内」があります。

先程は申告書控えを保存しましたが、これは翌年以降に申告書を作成する場合に利用することができる(.data形式)としての保存方法の説明です。

ここで「終了(トップ画面へ戻る)」をタップして医療費控除完了です!

医療費控除はいつからいつまで?

医療費控除はいつからいつまでできるのでしょうか?

古い医療費の領収書が出てきたとき、医療費控除はいつまでできるのかなぁと思ってしまいますね。

先月入院した費用の分は、医療費控除いつからできるんだろうということもありますよね。

そんな、医療費控除はいつからいつまでできるのかという疑問にお答えしていきます。

医療費控除はいつから申告できる?

医療費控除は医療費を支払った年の翌年の1月1日から申告できます。

ただし、医療費控除の申告をするためには、医療費の支払いをした年の給与などの収入金額がわからなければ手続きをすることができません。

会社員の場合は、職場から給与所得の源泉徴収票が交付されると思いますし、年金を受給されている方は公的年金の源泉徴収票が交付されると思います。

源泉徴収票は支払者によってまちまちではありますが、1月後半に交付される方が多いのではないかと思います。

医療費控除の手続きでは源泉徴収票の内容の入力が必要になりますので、源泉徴収票が交付され次第ということになる点はご注意ください。

そして、個人事業主などで毎年確定申告をされている方は、確定申告の手続きの中に医療費控除の項目がありますので、2月16日から3月15日の確定申告期間の手続きとなります。(2025年は2月17日(月)から3月17日(月)まで)

医療費控除はいつまで申告できる?

医療費控除は医療費を支払った年の翌年から5年後の年末まで申告できます。

令和6年分の医療費控除は令和11年12月31日までとなります。

うっかり忘れていた場合でも5年経っていなければまだ間に合うということですね!

医療費控除に必要なもの

医療費控除のやり方についてご紹介しましたので、手続きに必要なものは大体お分かりかもしれませんが、改めて医療費控除に必要なものは何かお伝えします。

そして、自分自身で医療費控除を行った後、手元に残っている書類はどうしたらいいか心配ですね。

医療費控除の申告後書類はどうするのかも併せてお伝えしたいと思います。

医療費控除に必要なものは何?

医療費控除に必要なものは、

・医療費領収書(または医療保険者から交付を受けた医療費のお知らせ)

・源泉徴収票など(収入金額がわかるもの)

・預金通帳など(申告者の口座がわかるもの)

・マイナンバーカード(e-tax【電子申告】の場合)

となります。

上記の必要書類は、勤務先で年末調整を終えている方の場合の書類です。

医療費控除以外で、勤務先の年末調整に提出できなかった社会保険料や生命保険料があれば、同時に手続きをするため、控除証明書や支払額のわかるものが必要になります。

年金収入のみの方は、年末調整はされませんので、控除に関する書類はすべて医療費領収書と同じように準備が必要となります。

申告書を作成するために必要ですが、税務署へ提出する必要はありません。

保管は必要ですので、次の項目をご覧ください。

医療費控除の申告後書類はどうする?

医療費控除の申告後、申告に使った書類は5年間保管が必要になります。

令和6年分の医療費控除を行った場合、令和12年3月15日(確定申告期限から5年間)まで保管しておくことになります。

もし、保管期間中に税務署から領収書の提示を求められたとき破棄していたら、医療費控除は認められなくなるので還付金を返納しなければならない可能性もあります!

ただし、医療費通知を使って申告した場合は、その領収書の提示を求められることはありませんのでご安心ください。

源泉徴収票などは支払者にも保存義務がありますので、再発行は可能でしょうが、併せて保存しておいた方がいいですね。

まとめ

ここまで、医療費控除のやり方について解説してきました。

スマホとマイナンバーカードを使って医療費を入力していく方法をお伝えしました。

医療費控除はいつからいつまでかおわかりいただけたでしょうか?

医療費を支払った年の翌年の1月1日から5年後の年末まで手続きできることがわかりましたね。(例:令和6年分は令和11年末まで)

医療費控除に必要なものは、医療費領収書(医療費のお知らせ)・源泉徴収票など・預金通帳など・マイナンバーカードでしたね。

年末調整されていない年金などは生命保険料控除証明書なども必要になってきますのでお気をつけください。

医療費控除の申告後書類は5年間保管が必要とお伝えしました。

令和6年分は令和12年3月15日(確定申告期限から5年間)まで保管しましょう!

混雑する税務署に行かず、スマホとマイナンバーカードで都合のいいときに挑戦してみましょう。

医療費控除のために申告するのなら、慌てて手続きしなくてもいいこともわかりましたので、少しでも多くの方がなるべく負担なく手続きできることを願っています!

※参照1・・・国税庁HP引用

※参照2・・・国税庁動画チャンネル引用

コメント